萩原朔太郎の詩作品「およぐひと」について解説と鑑賞、感想を合わせてを記します。

スポンサーリンク

およぐひと

およぐひと

萩原朔太郎

およぐひとのからだはななめにのびる、

二本の手はながくそろへてひきのばされる、

およぐひとの心臓(こころ)はくらげのやうにすきとほる、

およぐひとの瞳(め)はつりがねのひびきをききつつ、

およぐひとのたましひは水のうへの月をみる。

出典:「月に吠える」。

5行で構成される口語自由詩。

韻律のかもしだす音楽的イメージと視覚的イメージとが溶け合った作品であり、泳ぎ手の心のイメージが詩人によって、視覚的なイメージとしてとらえられている。

※他の教科書の詩の解説は

教科書の詩 教材に掲載される有名な詩一覧

詩の全体の構成

全体の構成と場面の参考。

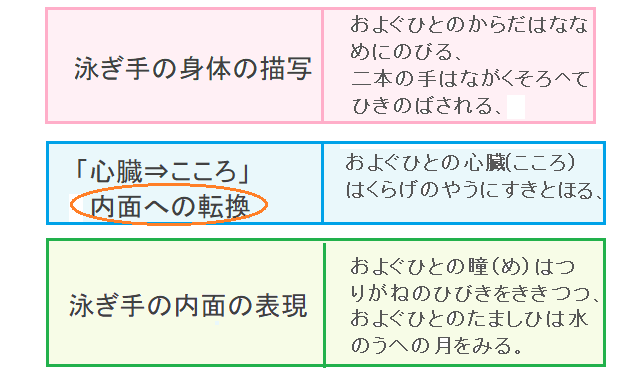

一連は2行、1行、2行に分けられる。

中央の一行の心臓は外形を表す言葉、こころは内面を表す言葉である。

その「心臓=こころ」を用いて、それ以前の泳ぎ手の外形の描写から、最後の2行に比喩を使った内面への転換がある。

「およぐひと」の音楽的魅力

およぐ3・ひとの3・からだは4・ななめに4.のびる3

二本3・の手は3・ながく3・そろへて4・ひきのば4・される3

上に示す、3・4音の連鎖と反復が、この詩に音楽的魅力をもたらしている。

目立たずも整った韻律の安定の表す静けさは、必然的に一定の動きを繰り返す泳ぎのリズムを思い起こさせるかもしれない。

ここまでの部分は、泳ぎ手の身体の様子を読んだものであるが、その下の段には大きな展開がある。

「こころ」の視覚像

「およぐひとの心臓(こころ)はくらげのやうにすきとほる」

この行の表現は、それまでの上の2行とは違い、目で見たものではないものについて述べている。

水の上に浮かぶ肢体を、水そのもののような透明なイメージとして描かれている。

まさに、体と心が一つになったような水泳の動きを表している。

「心臓=こころ」の転換

そして、それを実際には目には見えない肉体の内側の部分「心臓=こころ」としているところに、詩人のとらえ方の特徴がある。

体の器官と泳ぐ人の内面として同時に表現をし、ここから下は泳ぎ手の内面の描写となる。

「心臓=こころ」のある行は、詩の中間にあって、その変換を行う重要な言葉である。

そしてこの下の二行は、泳ぎ手の外ではなくて内面を表す描写となる。

およぐひとの瞳(め)はつりがねのひびきをききつつ、

およぐひとのたましひは水のうへの月をみる。

上の段は、泳ぎ手の聴覚、下の段は視覚であるが、いずれも比喩を用いており、最初の2行と対照すると幻想的な内容であることがわかるだろう。。

作者は泳ぎ手の内面に同化し、およぐ人の「心」を「聞く」と「見る」で自ら述べている。

「瞳(め)」「たましひ」が主語

泳ぎ手に同化した作者が体感するのは、「つりがねのひびき」と「水のうへの月」である。

注意深く読むと、つりがねのひびきを聞くのは、耳ではなく「瞳(め)」。

もう一つ、月をみるのは、目ではなくて「たましひ」がそれぞれ主語になっている。

泳ぎ手の心の状態を想像する

この詩的な交錯の示すものは、泳ぎ手が無心であるゆえに心と体の境目がわからなくなるまでに、心身同一の状態に至っているということだろう。

泳ぎ手の内面が体の動きと極限まで同期している状態、その時の泳ぎ手の心の静謐を作者は表している。

水泳はスポーツの中でも最も体の動きの激しいものだが、体の動きとは対照的な極まった心の状態、作者はそこに静謐を見たのである。

「およぐひと」の評

この作品について解説者の伊藤信吉は

「これは詩的表現に新紀元をもたらすほどの新鮮な作品だった」

と述べている。

この詩を読んだ感想

これまでのイメージでは泳ぎはあくまで運動として、動的な印象しかありませんでした。激しく体を動かして、水の抵抗を押し切っていくのが水泳のイメージですが、この詩に描かれるものはそれとはまったく対照的なものです。泳ぐ人の心が極まるとこのような状態になるのかと思わされる詩ですが、これはやはり朔太郎の詩の中にこそある世界かもしれない。素晴らしい表現につくづく心を揺さぶられます。

萩原 朔太郎について

萩原 朔太郎 はぎわらさくたろう 1886年 - 1942年

日本の詩人。大正時代に近代詩の新しい地平を拓き「日本近代詩の父」「口語自由詩の確立者」と称される。詩集に「月に吠える」「青猫」。作家の萩原葉子は長女。