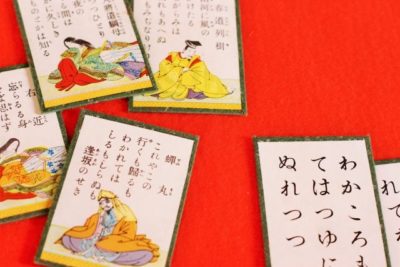

百人一首とは有名な和歌の百首選です。

百人一首がどのようにして成り立ったのかをわかりやすく、簡単にご説明します。

スポンサーリンク

百人一首の正式な名前

百人一首というのは、文字通り百人の人から一首ずつ、百を一組にして集めた和歌集をいいます。

百人一首は、一つではなく、また、百個とも決まっていなくて、ほかにもたくさんあることになりますね。

一般的に知られている百人一首は、そのうちの小倉百人一首(おぐらひゃくにんいっしゅ) と呼ばれる歌集のことです。

たいてい、「百人一首」というときは、小倉百人一首の「小倉」を省略した呼び名で読んでいることが多いのです。

百人一首とは

小倉百人一首を簡単に説明すると、鎌倉時代初期に編まれた優れた歌の歌集といえます。

鎌倉時代は、1185年頃 から1333年ですので、小倉百人一首は今から800年前にできた歌集であるといえます。

百人一首を選んだのは藤原定家

百人一首を選んだ人は、藤原定家(ふじわらのさだいえ/ていか)という人物であるとされています。

百人一首の中の

こぬ人をまつほの浦の夕なぎに焼くやもしほの身もこがれつつ

の作者でもあります。

この歌は、定家が自分で選んだ歌です。

藤原定家は「さだいえ」とも「ていか」とも読まれますが、その理由はこちらをご覧ください。

関連記事:

「式子内親王」「藤原定家」の読み方 名前が2つになる有職読み

百人一首の作者の別な説

百人一首の作者に関する追記を記します。

百人一首を作ったのは藤原定家とされていますが、実は、作った人は別にいるのではないかという説も出ています。

それによると、百人一首の元となるのが「百人秀歌」というものがあって、こちらは藤原定家が作ったことが明確にわかっています。

しかし、百人一首はそのあと、別な人物が藤原定家の「百人秀歌」を元にして作られたのではないかというのです。

作った人については、推測はありますが、まだ決定するほどの発見には至っていません。

これまでは、百人一首の成り立ちや研究はあまり進められていませんでしたが、これからさらに百人一首についての詳しいことが明らかになる可能性が高いです。(2024年2月)

上記について詳しくは下の本にまとめられています。

百人一首の成り立ち

百人一首は、元々百人一首とも小倉百人一首とも呼ばれてはいませんでした。

古くからの、正式な呼び名は「小倉山荘色紙和歌(おぐらさんしうしきしわか)」というのが、最初の名称で呼び分けていました。

そもそも、百人一首はどうしてできたのかというと、今のように歌がるたが目的ではなくて、小倉山にある家の障子の絵として飾ることが目的でした。

色紙に絵と歌を記し、それを屋敷の障子や壁などに飾って楽しむためのものでした。

屋敷の持ち主は、鎌倉幕府の御家人で歌人でもある宇都宮蓮生(宇都宮頼綱)という人物です。

蓮生法師については下の記事にご紹介しています。

この宇都宮に依頼を受けた藤原定家が選んだものが百人一首の最初です。

百人一首の絵には、各歌をつくった歌人の似顔絵が書かれたそうなので、今の歌がるた百人一首ともかなり似たものでもあったかもしれませんね。

終わりに

今では誰もが知っている百人一首ですが、昔の古いものなので、よくわからないところがたくさん残っているのです。

最初から百首ではなかったとか、百人一首とは呼ばれていなかったとか、飾られている絵を見た人がいないなど、不思議な逸話もあります。

いずれにしても、どこかの時点で皆が楽しめるような、歌がるたの「百人一首」となったというのは、たいへん幸せなことといえるでしょう。

これからも古くから伝わる和歌に親しんでいってくださいね。