ゴッホでもミレーでもない僕がいて蒔きたい種を探す夕暮れ

作者岡野大嗣の教科書掲載の短歌の解説、鑑賞を記します。

ゴッホでもミレーでもない僕がいて蒔きたい種を探す夕暮れの解説

読み:ごっほでも みれーでもない ぼくがいて まきたいたねを さがすゆうぐれ

作者と出典

岡野大嗣(おかのだいじ)

現代語訳と意味

現代語で読まれた短歌ですので、訳はそのままで。

全体の意味は

種を蒔く人の絵を描いたゴッホやミレーその人ではない僕がここにいて、あの種を蒔く人のように蒔きたい種を探す夕暮れだ

注:意味について詳しくは以下の「解説」に記載

句切れと表現技法

- 句切れなし

- 体言止め

解説

現代の歌人、岡野大嗣の教科書掲載の歌。

朝日新聞の「うたをよむ」コラムには「現代の人気歌人」の歌として紹介されました。

歌の意味

「うたをよむ」においてのこの歌の解説は

生涯かけて追うべき夢が見つからない (出典:https://www.asahi.com/articles/DA3S15784950.html)

という説明でした。

歌の内容のコメント

さらに、

そんな思春期の葛藤に真っすぐ届いていく歌 (同)

というコメントも追加されています。

一首の鑑賞

この歌のおもしろさは、ゴッホとミレーの絵画に描かれる畑で農作業をして種を蒔いている農夫を本歌取りのように用いているというところです。

この歌の中で行われている工夫や技法について詳しく分析していきましょう。

「種を蒔く人」のモチーフ

ミレーには「種を蒔く人」のタイトルの絵画があり、ゴッホにはそれに影響を受けたと思われる同じく「種を蒔く人」の絵があります。

特にゴッホでは、この種を蒔く姿の農夫のモチーフは、他の絵にも繰り返し用いられています。

どちらもたいへん有名な絵であるので、この短歌を読む多くの方はそれらの絵画の絵柄をすぐに思い浮かべることでしょう。

ゴッホの種を蒔く人の絵

世界名画ポスター 種をまく人 F3 ニトリ 【玄関先迄納品】 【1年保証】 〔合計金額11000円以上送料無料対象商品〕

ゴッホとミレーと自分の比較

しかし、歌の最初の部分ではその種を蒔く人そのものに作者が自分を重ねているのかというとそうではありません。

初句の「ゴッホでもミレーでもない」というところから見ると、作者はむしろゴッホとミレーに自分を重ねているのです。

「ゴッホやミレーのように」「才能のある人ではない自分」として、これらの有名な画家の名前をあげています。

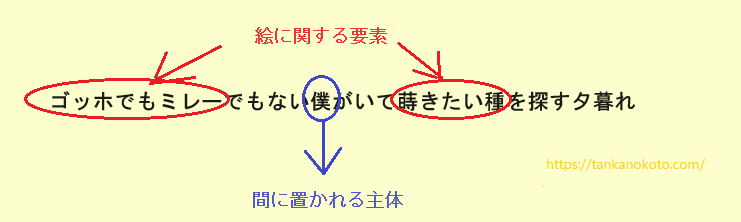

一首の構成

たとえば

「ゴッホでもミレーでもない僕がいてするべきことをさがす夕暮れ」

という歌であれば、それほど印象には残らないところを「蒔きたい種」と続けたところが、この歌の思いつきの優れたところでしょう。

それを以下のように

「ゴッホでもミレーでもない僕がいて蒔きたい種を探す夕暮れ」

と絵のタイトルの句を挿入することで、歌を読む人は「ああ、ミレの絵」と「ミレー」の本人ではなく、「絵」に主眼があることがわかります。

短歌はとても短い数秒の間に全体が読まれる短詩ですが、、その数秒よりもさらに短い間に「ゴッホ」と「ミレー」から、「種蒔く人」への対象の変更と歌の上での進行があり、それは微妙に読み手の意識に反映していきます。

「蒔きたい種」の主体

「ゴッホ」その人から、ゴッホの絵へ。その変更と共にさらに微妙な視点の違いが盛り込まれていきます。

ミレーの絵画のタイトルは「種を蒔く人」という、ミレーが種を蒔く人を、作者として第三者的視点に立って見ていることが明らかです。

実際に絵の中に「種を蒔く人」がいるのですから、作者はその農夫本人ではありません。

しかし、この「蒔きたい種」の「蒔きたい」の主語は、明らかに作者本人です。

「したい」という願望を含むところからもそれがわかります。

作者主体はどこにいる?

それでは、短歌の主体である作者はいったいどこにいるのかというと、まるで絵の中にいるかのような錯覚をもって描かれています。

「僕」は「ゴッホ」と「ミレー」の間、「蒔きたい種」の前に置かれています。

このために、「僕」が絵の中にいるような錯覚がさらに強まるのです。

「蒔きたい種を探す」のですから、「僕」は種を蒔いているわけではないのですが、読み手がそれを打ち消すまで、あの有名なミレー、またはゴッホの種蒔く人のシルエットに短歌の主語をなす「人」が重なって置かれます。

このような主語をなす「人」は短歌の場合は、「短歌の主体」という言葉で表すことができます。

「僕」の意義

更にもう一つ言うと、「僕」という言葉が歌に必ず使われる場合だけではありません。

「ゴッホでもミレーでもないので蒔きたい種をさがす」

でもいいわけですが、ここではあえて「ゴッホとミレーと僕」が3つ並んでいる、そのことからくる効果があります。

詩の言葉の秘密

そもそも、普通は自分がゴッホやミレーでないのは当たり前のことであって、わざわざ述べることではありません。

しかし短歌だと「ゴッホでもミレーでもない僕」という句を、読み手は違和感なく受け止めています。

そこに短歌という短詩の、詩の言葉の秘密があるのです。

歌の進行と主体の変化

歌の進行は

ゴッホ・ミレー

というところに始まって

僕vsゴッホやミレー

(僕はゴッホやミレーのような才能のある人ではない)

からさらに

僕=ゴッホやミレーの絵の中の種を蒔く人

に変化をし、今度は絵の中の主体となって

蒔くべき種がないので探す

という帰結に至ります。

この間に主体の移り変わりが細かく行われているのです。

夕暮れの体言止め

「ゴッホ」や「ミレー」は画家ですが、「夕暮れ」は絵画への連想を強めると同時に、作者の置かれた時間を表しています。

このような思いにかられたということは、その日一日のなすべきことを終えた朝ではなく夕方がふさわしく、「夕暮れ」という言葉をる結句に置くのは「夕暮れ止め」といわれる短歌の技法でもあります。

この歌も余韻と共に空間の広がりを持たせて終わっています。

「種」とは何の比喩か

作者が歌人であることから、この「種」を「短歌」の比喩であると考える方もいるようです。

朝日新聞のコラムでは「追うべき夢」としていますが、それも参考にとどめておく方がいいように思います。

さらにいうと「Aが何か」という象徴の理解は歌にとってのいちばん大切なところではありません。

歌の意味内容よりも、作者が歌の意味を伝えるために、実際にどのような表現を行っているかということを知ることの方が大切なところです。

岡野大嗣プロフィール

岡野大嗣 (おかのだいじ)

1980年大阪生まれ。2011 年に短歌を始める。

2014年、連作『選択と削除』で第57回短歌研究新人賞次席。

歌集は「サイレンと犀 」「音楽 」「たやすみなさい (現代歌人シリーズ27)」「 うれしい近況」

最新刊が下の歌集です。

岡野大嗣の他の短歌

もういやだ死にたい そしてほとぼりが冷めたあたりで生き返りたい

ともだちはみんな雑巾ぼくだけが父の肌着で窓を拭いてる

河川敷が朝にまみれてその朝が電車の中の僕にまで来る

そうだとは知らずに乗った地下鉄が外へ出てゆく瞬間がすき

つよすぎる西日を浴びてポケットというポケットに鍵を探す手