短歌の簡単な作り方をわかりやすく解説します。

中学生向きにしましたが、小学生でも高校生でもはじめて短歌を作る初心者の方はこの通りにすれば短歌がすぐに作れます。

[adsese]

短歌の作り方のコツ

|

短歌の宿題が出ているんだけれども、なんだか難しくてうまく作れない。

作り方のコツはないのかな |

だいじょうぶ、短歌は作り方のコツを覚えれば簡単にできますよ!

関連記事:

短歌とは ルールと基礎知識を知って役立てよう

短歌を作るのは難しくない

スポンサーリンク

短歌は平安時代から現代にいたるまで、専門の歌人の人だけではなく、一般の人が作り続けてきた文芸の一つです。

短歌の最初の歌集である万葉集の時代には、天皇など身分の高い人はもちろん、一般の人の作品もかなり含まれています。

短歌は俳句に比べると文字数が多いために難しいと思われているようですが、コツをつかめば簡単に作れるようになりますよ。

短歌のできるだけ簡単な作り方を以下に解説します。

一緒に作ってくれるのは、”まる君”です。よろしくね。

やってみます!

短歌の基本のルール

短歌を作るには、まずは短歌の基本のルールを知るところから始めましょう。

短歌とは

短歌とは形式を持った詩の一種です。

短歌と普通の詩との違いは、字数が決まっている「定型詩」であるというところです。

短歌の構成

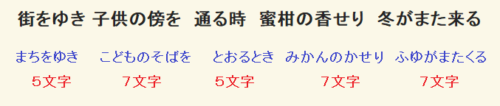

短歌の字の数は全体が31文字、そして、各句が57577と字の数が決められています。

中学校の教科書の短歌「街をゆき子供の傍を通る時蜜柑の香せり冬がまた来る」を例にあげて短歌の構成を解説すると、上のように57577の順に言葉が並べられているのがわかります。

※この歌の解説は

街をゆき子供の傍を通る時蜜柑の香せり冬がまた来る 木下利玄

短歌の各句と字数

| まちをゆき | 5文字 |

| こどものそばを | 7文字 |

| とおるとき | 5文字 |

| みかんのかせり | 7文字 |

| ふゆがまたくる | 7文字 |

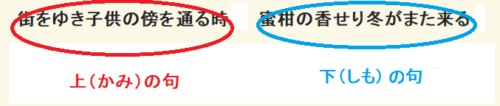

この文字の塊をそれぞれ「句」と呼んで下のように区別しています。

| まちをゆき | 初句 |

| こどものそばを | 2句 |

| とおるとき | 3句 |

| みかんのかせり | 4句 |

| ふゆがまたくる | 結句 |

よく句切れを「3句切れ」などといいますが、それは「3句のところに句切れがありますよ」という意味です。

最初と最後は数字でなく、それぞれ初句、結句といいます。

短歌はこのように文字を並べれば、基本はそれでできあがりです。

短歌と季語について

なお、短歌には季語が必要かと思う方がいるようですが、俳句には季語は必要ですが短歌には必要ありません。

季節感を表す言葉は季語とは違いますが、積極的に取り入れるのは良いことです。

短歌と俳句の季節の理由

なぜ、季節が重要視されるのかというと、季節は誰にとっても共通する思いがあるからです。

そのため、古い時代の和歌集である古今集などは、季節別に「春歌」「夏歌」などという目次と共に歌がカテゴリーされてきました。

その上で誰にも同じように感じられる春の楽しさ、秋の寂しさなどの四季共通のテーマをどのように際立って素晴らしく表現するかということが、歌人の課題でもあったのです。

なので、短歌には季語はありませんが、積極的に季節感を取り上げていくことはたいへんよいことです。

短歌の作り方1 初句を作る

それでは早速短歌を作ってみます。

まずは、字数を上の通りに並べていきましょう。

短歌の初句をあげてみる

初句に「夏休み」「携帯」「大空」の例をあげてみます。

それに続けてさっそく言葉を並べてみましょう。すぐできると思います。

| 初句 5文字 | 2句 7文字 | 3句 5文字 | 4句 7文字 | 結句 7文字 |

| 夏休み | ||||

| 携帯(の は に) | ||||

| 大空(の は に) |

「夏休み」は5文字なのでそのまま続けます。

4文字の「携帯」「大空」は、その次に1文字の助詞「の」「は」「が」「を」「に」など、第2句に続く言葉に合わせて適切なものを選んでください。

まずは、途中まででいいので思いつく部分を埋めてみましょう。

これならすぐにできそう!やってみます

短歌の作り方2 上句を作る

さて、まる君が、すぐに思いつくまま並べたのは下のような感じです。

| 初句 5文字 | 2句 7文字 | 3句 5文字 | 4句 7文字 | 結句 7文字 |

| 夏休み | 終わってしまって | かなしいな | ||

| 携帯(の は に) | 揺らして | 友のメール来る | ||

| 大空(の は に) | 飛行機雲が | 伸びていく |

Very Goog! じょうずじょうず。

まず短歌の3句まで

まる君の考えたのは短歌の3句までだということがわかりますね。

いずれも3句切れの短歌になっているということ、つまり、思いついたのは575までだということです。

最初から、57577の全部をすらすらというということは難しいので、最初は2句切れ、3句切れから作ってもいいですよ。

ここまでできたら、短歌の半分ができました。

短歌の上句と下句

上の3句までは、短歌の上句と言います。

今、まる君の作ったのは、短歌の上半分、上の句のところまでで、句切れは3句切れとなっています。

短歌の句切れとは

一息で思いついたのがここまでなので、文章がいったん終わって「夏休み終わってしまって悲しいな」のあとに「。」をつけてもいいところですね。

そういうのが句切れです。

そうだったのか! 実際作ってみたらよくわかりました。

短歌の作り方3 下句を作る

さて、そうしたら、短歌の下句を、また思いつくままに続けてみましょう。

さっきの字数の空欄の右側を埋めていきます。

7文字+7文字の部分です。

| 初句 5文字 | 2句 7文字 | 3句 5文字 | 4句 7文字 | 結句 7文字 |

| 夏休み | 終わってしまって | かなしいな | 8月最後の | 日記を閉じる |

| 携帯を | 揺らして | 友のメール来る | 月の光に | 足止めて読む |

| 大空を | 飛行機雲が | 伸びていく | その真下にも | 人の住む町 |

作るポイント1:具体的に詠む

「夏休み」の歌は「終わりを悲しむところにポイントがあるので、「終わり」がわかるようなエピソードを思い出すといいですね。

日記は日付があるので終りがはっきりわかります。

他にも夏休みが終わったらできなくなったこととか、片付けたものとか、実際の行為を具体的にあげるといいです。

作るポイント2:喜怒哀楽を詠む

「携帯を」の歌では受けた場所を続けていますが、他にもメールの内容などもいいですね。

それに対する喜怒哀楽があると短歌らしさが増します。

作るポイント3:情景の描写

「大空を」の歌では、見たものをそのまま詠んでいます。

情景を描写することでも、もちろん立派な短歌になります。

短歌の字余りについて

「夏休み」の歌は4句が「八月最後の はちがつさいごの」と8文字になっています。

本来はココは7文字であるべきなのですが、言葉を入れようとすると7文字では足りないので、8文字になってしまいました。

このようなところを字余りと言います。

字余りは字数を連続で大きく超えない場合は、最初は気にしなくてかまいません。

1文字か2文字くらいまではそのまま入れてみましょう。

関連記事:

短歌の字余りと字足らず「どこまで」の疑問と破調の効果を解説

字余りでもいいんだね。良かった!

短歌の最初の作り方まとめ

ここまでの作り方をまとめると以下のようになります。

・初句を5文字で考える

・続きの上の句575を考えて続ける

・下の2句77を考えて続ける

初句を5文字で考える

まず、初句を考えます。5文字の言葉か、または4文字+1、3文字+2のいずれかの組み合わせになります。

続きを考える

初句に思いつく内容を続けていきます。最初の57でもいいですし、575まででもいいです。もちろん、一気に仕上げてしまってもOK。

下句を考えて続ける

上句までの内容をよく見て、それに沿った内容で77を考えて続けます。

上の句と全然別な事柄ではなくて、上句につながる内容であることが必要です。

上句のを強める具体的な行為、喜怒哀楽、情景描写 などをヒントに「7+7」の部分を足せば、短歌が完成します。

ここまでで一応短歌が3首できました。

これだけでもいいのですが、もっと良い短歌にしたいなあと思ったら、下のような方法で続けられます。

短歌を良い短歌にするには

短歌を良い短歌にする方法はここでは2つの方法があげられます。

- でき上った短歌を治す推敲

- 他の作品を参考にする本歌取り

短歌の本歌取りとは

本歌取りは、本当は作る前にこんな風にまねてみようとして手本となる元歌を選んでから始めます。

本歌取りはいわゆる盗作ではありませんで、和歌の伝統技法のひとつです。

和歌の本歌取りの効用

また本歌取りは本来初心者だけが行うことではなくて、中世の和歌では有名な歌人を含め、多くの歌人が試みました。

本歌取りをすることで、歌の作り手は自分の技巧を向上することができたのはもちろんですが、「この歌の元歌はこちらの歌だ」ということを踏まえながらそれぞれの良いところを味わい幅広く鑑賞を深めるとともに、歌の競い合いということが同時に行われました。

このような和歌の集団性が少なくなった現代では、本歌取りはかなり少なく、ほとんど行われなくなりましたが、現代においても、他の作品を参考にして自分も詠むということは普通に行われています。

ここでいう本歌取りというのは、他の作品を参考にしようという意味で行います。

短歌の推敲とは

一方、短歌の推敲とは

思いついたものがそのまま短歌として仕上がっているということはほとんどありませんで、たいていは出来上がった後に直しが行われます。それが短歌の推敲で、現代でも普通に行われています。

字数合わせや言葉の入れ替え、構成の見直しなど推敲で行われることは多岐にわたります。

短歌の推敲

それでは実際に先に作った短歌を見直していきます。

他の短歌を参考にする

夏休み終わってしまって悲しいな8月最後の日記を閉じる

最初の短歌は初句切れ、3句切れで、上句「夏休み終わってしまって悲しいな」下句「8月最後の日記を閉じる」の2つの文で構成されています。

「悲しいな」は感情を表す言葉がそのまま入っていますが、これでもよい場合とそうでない場合があります。

この歌の参考にできそうな歌に俵万智の歌があります。

思い出の一つのようでそのままにしておく麦わら帽子のへこみ

「日記」の代わりにこれを使ってみましょう。

夏休み終わってしまって悲しいな麦わら帽子を箪笥にしまう

このように既存の歌から思いついたアイテムや表現はどんどん使ってみましょう。

その上で比較をすると、俵万智の歌では「終わり」と「悲しい」はない代わりに「思い出」というのが、過ぎ去る季節とそれを惜しむ気持ちとを伝えているのがわかります。

考えてみると「悲しい」は夏休みの終わりにしては、いくらか大げさすぎると言えますね。

このように最初に思いついた歌を見直してみると、もっといい言葉や表現はないだろうかと思うようになります。

そう気が付くことが良い短歌を得る推敲への手掛かりとなるのです。

最初に思いついたものがいちばんいいわけではないんだね

短歌の言葉や語順を見直す

二首目の

携帯を揺らして友のメール来る月の光に足止めて読む

「メール来る」の部分は現在の言葉ですので、メールが「来た」の過去形の文語に直してみます。

初句もポケットに替えて、結句の順番を変えてみましょう。

ポケットを揺りて友よりメール来ぬ足止めて読む月の光に

「月の光に」は動詞ではありませんで、このような形を「倒置」といい、これも短歌の表現技法のひとつです。

試しに3句切れでなく、なめらかな一つの文になるようにつないでみるのはどうでしょうか。

ポケットを揺りて友より届きたるメールを月の光が照らす

句切れがあるのとないのとでは、言葉のつながりやリズムが違ってきます。

このような言葉がもつリズムやつながりを、短歌の韻律、または和語で「調べ」と言います。

詩歌である短歌は、調べを整えることもたいへん大切なポイントの一つです。

短歌の体言止め

上の「携帯」の歌では倒置の修辞を用いましたが、3首目はどうでしょうか。

大空を飛行機雲が伸びていくその真下にも人の住む町

3句切れなので3句は動詞、対して、結句は「町」ですので名詞でこれが体言止めという技法になります。

短歌の修辞法で使えるのは、他に倒置、比喩などがあります。

一つずつ課題を決めて作ると身につきます。

短歌の表現技法7つ 比喩, 擬人法, 体言止め, 反復法, 倒置法, 対句, 省略法