玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることのよわりもぞする 式子内親王(しょくしないしんのう)の新古今和歌集に収録されている和歌の現代語訳と意味、修辞法の解説、鑑賞を記します。

スポンサーリンク

玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることのよわりもぞする

読み:たまのおよ たえなばたえね ながらえば しのぶることの よわりもぞする

作者と出典

式子内親王(しょくしないしんのう)

百人一首89番 新古今和歌集 1034

現代語訳と意味

わたしの命よ。絶えてしまうというなら絶えてしまっておくれ。

生きつづけていたならば、恋心を秘めている力が弱って、秘めきれなくなるかもしれないので

語句と文法

- ・絶えなば絶えね・・・「ば」の接続助詞は順接仮定条件。

- ・絶えね・・・「ね」は命令形で「絶えよ」の意味。

- ・玉の緒 ・・・命のことをいう言葉。命に向かって直接呼びかける珍しい部分。(以下に解説)

- ・ながらへば・・・基本形は「ながらふ」の連用形。長く生きる 漢字は「存う」

- ・「ながらへば」の「ば」は仮定。

- ・しのぶる・・・「忍る」または「偲ぶ」の掛詞の可能性もある。意味は「隠す」

- ・弱りもぞ ・・・「弱りもする」に強意の助詞「ぞ」を加えたもの

- ・「ぞ…する(連体形)」・・・係り結び

関連記事:

係り結びとは 短歌・古典和歌の修辞・表現技法解説

句切れと表現技法

- 初句切れ 2句切れ

- 反復

- 係り結び 「ぞ(強意の助詞)…する(連体形)」の部分

この歌の縁語

・「絶え」「ながらへ」「弱り」はいずれも「緒」の縁語

この歌の掛詞

・「ながらへ」は、「生きながらえる」意味の「永らふ」と「緒」の「長く伸びる」意味の基本形「長らふ」の両方

・「忍る」と「偲ぶる」

掛詞 縁語 序詞 本歌取り 和歌の修辞技法をわかりやすく解説

解説

後白河天皇の娘であった式子内親王(しょくしないしんのう、または「しきしないしんのう」ともいう)が詠んだ百人一首の89番の短歌として有名な和歌です。

「忍ぶる恋」の和歌

人に知られることのできない、「忍ぶる恋」を歌ったものとされ、

「恋情に命の気息を響かせて、哀切さをきわめた全人的抒情である。」(峯村文人)

と評されている通り名歌として知られています。

この「忍ぶ恋」という主題は、この歌の成り立ちを解き明かす上で重要な手掛かりとなりますので覚えておいてくださいね。

新古今集の詞書

新古今集では

百首哥の中に忍恋を

と短い詞書があり、この歌は「百首歌」で詠まれたと記されています。

「百首歌」とは一人で百首まとめて歌を詠む催しのことで、その中の一首がこの索引であったわけです。

百首歌の催しがいつどこで行われたのかの詳しいことはわかっていません。

ただ、この詞書の部分はこの歌を理解する大切な部分です。

「玉の緒よ」の呼びかけ

「玉の緒」は命のことで、初句で「私の命よ」と呼び掛けていることになります。

このような呼びかけの用例は、他の和歌の中にはありませんで、とても独創的な用例です。

他の人ではなくしかも思っている相手に言うわけでもありません。

自分自身に言うところが作者の深い孤独を感じさせるわけですが、この歌はどのように成り立ったのでしょうか。

この和歌の成立の背景

歌の成り立ちは下の3つがあげられます。

- 百首歌の一首

- 「忍ぶ恋」の題詠の歌

- 和泉式部の本歌取り

題詠で詠まれた和歌

この歌は式子の自発的な作品ではありませんで、「忍恋」の題詠で詠まれた歌です。

題詠とは一定のお題を出して、その台に沿った内容で歌を詠むという一種の催しです。

新古今集の時代には二首の歌を並べて、優劣を競う「歌合」という催しがありました。

詠んでいるものが別々のものよりも、同じものを詠んだ歌動詞を比べる方が、評しやすく、結果もわかりやすいということで、題詠差がさかんに行われていたのです。

すると、この歌が本当にあった恋愛ではないという可能性の方が高くなるのです。

和泉式部の本歌取り

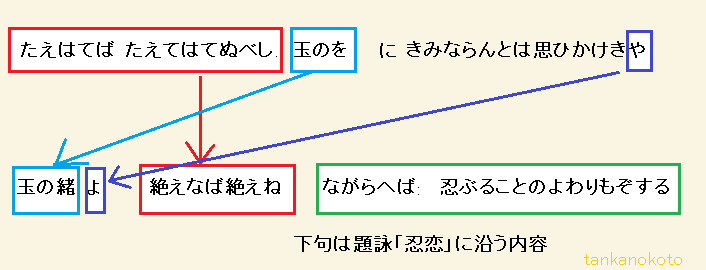

この歌の本歌は、和泉式部の

「たえはてばたえてはてぬべし玉のをにきみならんとは思ひかけきや」

が挙げられます。

和泉式部の本歌も人の世の恋のあわれの極限を、命である「玉の緒」を用いて、激情的に訴えながら気品の高い秀歌とされています。

和泉式部の和歌

和泉式部の和歌一覧 代表作と有名な作品

本歌の意味

和泉式部の上の歌の意味は

命が絶え果てるなら絶え果ててしまえばよい。あなたが私の玉の緒になろうとは、思いもかけませんでしたよ。

というもので、本歌どりなのでもちろん大きな共通性があります。

この二つを対照させてみると、歌の成り立ちがよくわかります。

本歌との対照

その上であらためて本歌との対照をしてみると上のようになります。

「たえはてばたえはてぬべし」の部分が「絶えなば絶えね」に置き換えられ、「玉の緒」は初句に置かれています。

最初の歌の2句までの部分が式子の歌では順序を逆に配置されていますが、上句の内容は本歌とほぼ同じです。

そして、本歌の「思ひかけきや」の「や」、これは全体が相手との呼びかけともとれるのですが、式子の場合は、特定の相手ではなく、自分の命である「玉の緒」に「玉の緒よ、私の命よ」と呼びかけることになっているのです。

そして、この歌は元々題詠の歌ですので、和泉式部の下句は、題詠の「忍恋」に沿った内容に作り変えられていることがわかります。

これがこの歌の成り立ちであり、作者である式子の発想がこうするとよくわかるものとなります。

縁語の効果

式子の歌は、和泉式部の本歌よりも独創的であり、やや複雑です。

それは本ページの上に示した通り、縁語や掛詞が多用されているからです。

式子の歌は上に示したように、和泉式部の本歌取りです。

しかもそこに「忍ぶ恋」の題詠を満たさなければならないのです。

そのために、句切れが2か所入っており、恋愛の相手ではなく玉の緒に呼びかけるという、よく言えば独創的、悪く言えば突飛な内容ともいえます。

それをうまくまとめているのが、「絶え」「ながらへ」「弱り」の「緒」の縁語、それと、「ながらふ」(「生きながらえる」意味の「永らふ」と「緒」の「長く伸びる」意味の基本形「長らふ」の両方)、「忍る」と「偲ぶる」の掛詞です。

当時の人は特に、このような難解な歌だと、頭を巡らしてこれらの言葉の関連を同時に摂取したことでしょう。

これらの和歌のメタ言語、言葉の根回しともいうべきつながりが、一首に統一感を与えています。

これらの工夫が式子の本歌取りにして忍ぶ恋の題詠、そして、優れた良い歌であるという難しい条件一気に成立させているのです。

式子内親王が男装した歌

この歌の作者は式子内親王で、式子内親王は女性です。

ただしこの歌は男性の立場で詠まれているという説があります。

題詠の題が「忍恋(しのぶこい)」。

これは恋の早い段階のことをいい、求愛する状況にいたるまでのことです。

求愛をするのは男女どちらかというと、当時は男性の方に決まっていました。

今では、この歌は作者=式子であるという見方が普通で、式子が恋をしていたということになっていますが、正確には式子内親王は恋してはならない女性に恋をしていた男性という立場を仮想してこの歌を詠んだと考えられます。

だとすれば、式子の恋愛の相手を考えるまでもないことかもしれません。

最初の呼びかけが「玉の緒よ」であるところも、実在の相手がいなけれが、独創的というよりこうしてみると当然のところかもしれないのです。

内親王という立場の人が、男女の性別を超えて、男性の立場になって詠んだ和歌は、和歌の歴史で式子の歌が最初であったと言われています。

式子内親王の和歌の評2つ

式子内親王の和歌の評を、詩人の萩原朔太郎と、現代の歌人馬場あき子の記したものから2つ挙げておきます。

萩原朔太郎の式子評

「式子内親王の歌は、他の女流歌人のそれと違って、全くユニイクで独自の情趣をもっている。それは和泉式部の歌のように、外に向かって発する詠嘆ではなく、内にこめて嘆く歔欷(きょき=すすり泣き)であり、特殊な悩ましい情熱の魅力を持っている」-―出典:萩原朔太郎『戀愛名歌集』

歌人の馬場あき子の評

他にこの歌については、短歌の句切れと句切れの作り出す韻律の観点から、歌人の馬場あき子さんが解説をしたものがあります。

三句に置かれた「存へば」は意味的には下句につづくものであるが、(中略)つづかない二句につづけて三句切れで詠むと「存へば」に深い思索の思い入れが加わる。

また、二句で切って、「存へば」を下句にかかる読みの中で、「存へば忍ぶることの 弱りもぞする」と、四句に小さな切れを入れると、「忍ぶること」への思い入れの心がにじむ。

このように、句切れは、感動の在りかを示す空白として、さまざまな<読み>の工夫と共にあったことも忘れてはならない。そのことが歌詠みの韻律論を複雑にもし、豊饒にもしてきたのである。―」出典:「韻律から短歌の本質を問う」馬場あき子

関連記事:

歌の切れ目と句切れの韻律「韻律から短歌の本質を問う」1馬場あき子

式子内親王の恋愛の相手

式子内親王は斎院という立場の人であったので、恋愛を禁じられていました。

いまでいう神社の巫女のような人で、神様に仕える人なので、恋愛も結婚もできない、そういう立場でした。

そのために心に秘めた恋心を詠ったようにも見えますが、多くは空想であったという説が有力です。

恋愛の相手に藤原定家説

相手は誰かというと、藤原定家の名前がよく上げられますが、これは伝説に過ぎないとも言われています。

藤原定家説の理由

藤原定家と恋仲だったとする理由の一つは、能の演目に「定家」という有名なものがあり、そこでこの歌が取り上げられてしまったということが一つあります。

もう一つは、定家の日記「明月記」における記載です。

「明月記」には内親王の病状に一喜一憂するさまがつぶさに記録されているので、定家の式子への恋情のためだったと勘違いされる理由となっています。

実際にはこれは見舞いのためだったというのが有力です。

あるいは式子内親王に対して、定家の歌人としての深い敬意も加わっていたとも推察できます。

式子内親王の他の恋愛の和歌

ただ、式子内親王の他の歌「ほととぎすそのかみ山の旅枕ほの語らひし空ぞ忘れぬ」や最後の歌「君ゆゑといふ名はたてじ消えはてむ夜半の煙の末までも見よ」をみると、それなりの接触のあった相手が、実際にもいたのではないかとも思えてきます。

式子内親王は斎宮でありとても自由な恋愛ができた立場とは言えません。

もっともその多くの部分は、作者の心の中にのみあったことなのではなかったか。

その答えは、式子内親王の和歌の中にこそ探すべきでしょう。

式子内親王の歌人解説

式子内親王(しょくしないしんのう、または、「しきしないしんのう」

久安5年(1149年) - 建仁元年1月25

日本の皇族。賀茂斎院。新三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。後白河天皇の第3皇女。

和歌を藤原俊成に学び,憂愁に満ち,情熱を内に秘めた気品の高い作品を残した。