閑さや岩にしみ入る蝉の声 作者松尾芭蕉の教科書掲載の「奥のほそ道」の代表作俳句の現代語訳と意味の解説、鑑賞を記します。

スポンサーリンク

閑さや岩にしみ入る蝉の声 解説

スポンサーリンク

読み:しずけさや いわにしみいる せみのこえ

作者と出典

松尾芭蕉 「おくのほそ道」

この俳句の現代語訳

この山寺の静かなことよ。岩に沁み込むように蝉の声が聞こえてくる

句切れと切れ字

・切れ字「や」

・句切れは初句切れ

・体言止め

季語

季語は「蝉」 夏の季語

形式

有季定型

関連記事:

「閑さや岩にしみ入る蝉の声」松尾芭蕉の蝉の種類で斎藤茂吉が論争

俳句の背景

松尾芭蕉の代表作俳句のひとつ。『奥の細道』の絶唱といわれている。

芭蕉は3月27日(陽暦5月16日)の早朝、門人曽良(そら)をと共に、奥羽加越の歌枕をたずねる旅に出た。

この句はその旅で、現在の山形市内にある立石寺で詠まれた。

句の主題

初句の「閑さや」は、静けさ」と同じ。山の中にある寺で作者が感じたあたりの静かさと心の静かさが主題。

この蝉の種類

この蝉の種類はかつて斎藤茂吉と小宮豊隆が論争になったことがあり、蝉の種類は声の大きなアブラゼミではなく、「ニイニイゼミ」だということで決着している。

芭蕉の句は立石寺で詠まれた

芭蕉がこの句を詠んだのは、立石寺。斎藤茂吉の故郷である山形にある有名な寺。

そこで茂吉が故郷に帰って現地調査の上、結果として、この季節には「アブラゼミは鳴いていない」ということが判明、「アブラゼミではなくニイニイゼミ」だということが結論付けられた。

推敲前の句

芭蕉が現地で詠んだ際の推敲前の句は

山寺の石にしみつく蝉の声

であった。

作者の思いと心情

立石寺は人里を離れた山の上にあり、市井の喧騒を離れた場所である。

「閑さや」は、作者が感じた静かさであり心の安らぎであったと思われる。

私自身のこの俳句の感想

山寺の中でも立石寺は崖の上にあるようなところで、それまで作者が歩いてきた山のふもとや野の道とは全く雰囲気が違うところです。人里のような物音も全く聞こえずに蝉の声だけがある。そこに感じる作者の静けさは物理的な無音ではなく、外界の景色に呼応して感じられる心の静けさであったと思われます。

句の解釈の論点

ここからはもっと詳しくこの句の疑問と解釈を述べます。

「閑さや」の意味

この句でしばしば問題になるのは、蝉の声がするのになぜ「閑さや」と詠まれているのかという点だろう。

ひとつにはニイニイゼミという比較的静かな蝉の声だったということがあげられる。

しかし、山の中の蝉の声というのは群生して鳴くことが多く、実際にはかなり大きなものであったとも考えられる。

初稿との比較

上に提示したとおり「山寺の石にしみつく蝉の声」が初稿であり、「閑さや」はあとから書き加えられた句になっていることがわかる。

「しみつく」はむしろ静けさとは反対の極にあるようにも思われる。

むしろ鳴き声が目立つために立石寺の石に「しみつく」ように思われたのかもしれない。

芭蕉はこの句には「推敲に苦労したようですが」と(『俳句のきた道』藤田真一著)とあるとおり、推敲によって完成した句ともいえる。

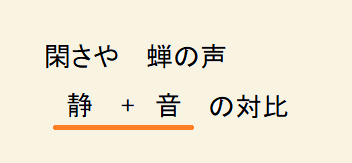

「静+音」の組み合わせ

その上で作者の思いを考えてみると、「閑さ」は通常音の少なさを無音を表す言葉だが、初句は「閑さや」でいったん切れる。

作者がそこで山寺の山の静かさに感嘆をしている。

しかし、ここで作者は静けさに耳を向けているのではなく、静寂の中にある「蝉の声」に耳を向けているのだろう。

蝉の声が妨げられることがなく聞こえることで、静寂が際立つのである。

「閑さや」そのまま無音の物が続くのではなく、「岩」を挟んで音を出すものである「蝉の声」が並置されている。

「静+音」の組み合わせによって「閑さ」を詠むということは大胆な思い付きともいえる。

松尾芭蕉の他の俳句

野ざらしを心に風のしむ身哉

古池や蛙飛びこむ水の音

五月雨をあつめて早し最上川

旅に病んで夢は枯野をかけ廻る

松尾芭蕉について

松尾 芭蕉まつお ばしょう1644年 - 1694年

江戸時代前期の俳諧師。伊賀国阿拝郡(現在の三重県伊賀市)出身。芭蕉は、和歌の余興の言捨ての滑稽から始まり、滑稽や諧謔を主としていた俳諧を、蕉風と呼ばれる芸術性の極めて高い句風として確立し、後世では俳聖として世界的にも知られる、日本史上最高の俳諧師の一人である。但し芭蕉自身は発句(俳句)より俳諧(連句)を好んだ。元禄2年3月27日(1689年5月16日)に弟子の河合曾良を伴い江戸を発ち、東北から北陸を経て美濃国の大垣までを巡った旅を記した紀行文『おくのほそ道』が特に有名である。